Geht man vom Kehl in Deutschland über den Rhein nach Straßburg, so merkt man fast nicht, dass man eine Grenze überschritten hat. Keine französische Fahne, keine deutsche, keine Grenzkontrolle, kein Schlagbaum. Nur eine Brücke mit einer Straßenbahn darauf. Früher wäre man hier in Feindesland gelaufen. Wenn es Krieg in Westeuropa gab, so ging es immer auch um Straßburg und das Elsass. Innerhalb eines Menschenlebens wechselte das Elsass vier mal den Herrscher.

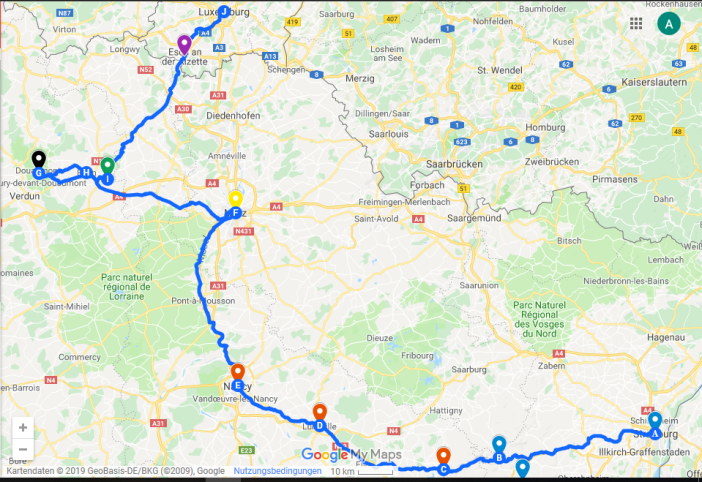

Deswegen ist es auch sinnvoll, Straßburg zur einer der Hauptstädte eines friedlichen, dezentralen und demokratischen Europas zu machen. Hier sitzt, genauso wiein Brüssel und in Luxemburg, das europäische Parlament. Vielleicht ist es ja ein Wink der Vorsehung, dass wir am Tag der Europawahl eine Radtour durch Deutschland, Frankreich und Luxemburg begonnen haben. Drei Länder, die 1951 zu den sechs Gründungsmitgliedern der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft gehörten, die heute 28 Mitglieder und rund eine halbe Milliarde Einwohner umfasst und den größten Wirtschaftsraum der Welt darstellt.

Deutschland, Frankreich, Luxemburg. Drei Länder, die sich an einer Stelle begegnen, einem kleinen luxemburgischen Dorf namens Schengen, nach dem das Abkommen benannt ist, das in vielen Teilen Europas zum Abbau der Grenzkontrollen geführt hat. Wo früher Krieg geführt wurde, da pendeln heute Tausende zur Arbeit.

In der Großregion zwischen Deutschland, Frankreich und Luxemburg kann man wie im Brennglas studieren, wie die europäische Einigung der Leben der Menschen verbessert hat. Und gleichzeitig die Spuren der Zeiten begutachten, als zwei Weltkriege hier tobten. In Natzwiller-Struthof folterten und töteten die Nazis politische Gegner und in der Knochenmühle von Verdun fanden Hunderttausende den Tod. Heute kann man als Deutscher unbeschwert eine Fahrradtour in dem Gebiet machen und von der Gastfreundlichkeit der Anwohner in Straßburg, Nancy, Metz, Verdun und Luxemburg profitieren, die uns beherbergten und oft genug auch fürstlich bekochten.

Straßburg (25.5)

Es gehört nicht viel dazu, Straßburg als die deutscheste Stadt Frankreichs zu bezeichnen. Schon Caesar berichtete von Germanen, die links des Rheins lebten, und als Ludwig XIV. die Stadt an der Ill eroberte wurde genauso Deutsch gesprochen wie 1871, als die Deutschen sie zurück erhielten (wenn die Elsässer auch keineswegs begeistert darüber waren, von den Preußen beherrscht zu werden).

Bis heute tragen die Spezialitäten des Elsass, ob zum Trinken oder zum Essen, deutsche Namen: Baeckeoffe, Flammkueche, Riesling, Gewürztraminer, Fleischschnecken, von letzteren Drei durften wir bei Geoffroy, unserem ersten Gastgeber, kosten, einem waschechten Elsässer – auch wenn er heute kein Wort Elsässisch spricht. Deutsch fühlen kann man sich dagegen im gotischen Straßburger Münster, der dem in Freiburg ähnelt oder auf den gedeckten Brücken vor der Altstadt. Hier umfliesst der Fluss mittelalterliche Fachwerkhäuser mindestens so pittoresk wie in Bamberg.

Außerhalb der Altstadt haben die Deutschen ab 1870 ein gigantisches neues Viertel errichtet, das bis heute Neustadt heißt. Prunkvolle Gründerzeitfassaden säumen breite Alleen, und am Kaiserplatz (der heute Place de la République heisst), stand der monumentale Kaiserpalast , der heute Palais du Rhin (Rheinpalast) heißt , und in seiner Form eine gigantische Pickelhaube zitiert.

Doch vieles davon gehört der Vergangenheit an. Dem französischen Nationalstaat ist es seit 1945 gelungen, den Einfluss des Deutschen, genauer gesagt des Elsässischen zurückzudrängen. Lehrpläne, Polizei, fast die gesamte Gesetzgebung kommt aus Paris, den Elsässern bleibt kaum Gestaltungsspielraum.

Straßen wurden umbenannt, Deutsch in den Schulen verboten. Obwohl sich Straßburg als Eurometropole schimpft, obwohl hier Arte als einzigartiges Projekt deutsch-französischen Fernsehen sitzt, steht kaum etwas zweisprachig da. Deutsch hört man viel in der Straßburger Altstadt, aber vor allem von den vielen Touristen. Elsässisch gar nicht. Auf dem Land soll es noch gesprochen werden, meinte unserer Gastgeber. Er ist eingeborener Elsässer mit Nachnamen Mischler und spricht kaum ein Wort Deutsch, genauso wenigwie unsere zweite Gastgeberin mit Namen Heubach, die – in der Bretagne aufgewachsen – zwar Elsässisch versteht, aber nicht spricht. 4 % der Kleinkinder sollen noch Elsässisch sprechen.

Ein bisschen Hoffnung gibt es aber. Der Stolz der Elsässer ist erwacht. Einige Immersionsklassen soll es geben und in der Altstadt sind die Strassenschilder wieder zweisprachig – Französisch und Elsässisch.

Mindestens eins wird vom deutschen Erbe Strassburgs bleiben: Ortsnamen ändern sich selten. Zwar haben die Franzosen einige übersetzt, aber das deutsche Erbe bleibt, wenn man sich die Orte unserer ersten Etappe anschaut: Molsheim, Herbolsheim, Urmatt, Schirmeck, Natzwiller.

Natzweiler-Struthof (26.5)

Nach dem pittoresken Straßburg und einem wunderschönen Radweg, am Canal de la Bruche entlang, vorbei an Weiden und Wiesen, wartet auf dem ersten Vogesengipfel ein Ort des Grauens: Natzweiler-Struthof. Es könnte zynischer nicht sein, dass der Struthof, auf einem Gipfel auf der Elsässer Seite der Vogesen, in den 1920ern als idyllischer Wintersportort diente.

Größer könnte der Kontrast zu dem, was die Häftlinge des 1941 errichteten Lagers Natzwiller-Struthof erleiden mussten, nicht sein. Vor allem politische Häftlinge wurden buchstäblich bei Nacht und Nebel (so der Name der SS-Aktion) deportiert, ohne dass die geringste Spur von ihnen bleiben sollte. George Orwell dürfte wohl hier seine Inspiration für das „Vaporisieren“ politischer Gegner in seiner Dystopie 1984 gefunden haben.

In klirrender Kälte in Winter und brennender Sonne im Sommer mussten sie Zwangsarbeit verrichten. Die Nazis wollten den roten Vogesensandstein für ihre größenwahnsinnigen Bauprojekte. Zwar war Struthof kein Vernichtungslager, doch kam es dem Ziel der „Vernichtung durch Arbeit“ doch sehr nahe. 40 % der Insassen starben bei der Arbeit oder bei mörderischen Versuchen der Lagerärzte, die den Inhaftierten Senfgas injizierten, um die Wirkungen auf deutsche Soldaten zu simulierten. Dabei wurde Senfgas im zweiten, anders als im ersten Weltkrieg, als Kampfmittel kaum eingesetzt.

Den Gipfel der Grausamkeit bildete aber die jüdische Skelettsammlung, die August Hirt, Professor an der „Reichsuniversität“ im von den Nazis annektierten Straßburg, anfertigen lies. Hierfür gab er eigens den Bau einer Gaskammer in Auftrag, in der er 86 Juden ermorden ließ – da er sie „wissenschaftlich“ nutzen wollte, durften sie natürlich keine äußeren Spuren von Gewaltanwendung haben.

Heute bleiben auf dem Gelände noch die Villa des Lagerkommandanten, das Tor und einige Baracken. Den Rest hat der französische Staat wegen den maroden Zustands abgerissen. Äußerlich sieht das Lage nicht groß anders aus als das in Buchenwald, auch auf einem Hügel, auch kaum noch Baracken: eines ist aber anders: für den Besuch der Gedenkstätte wird ein Eintritt verlangt, in Deutschland undenkbar. Eine weitere Schwäche ist die mangelnde Mehrsprachigkeit: Im Museum sind die wenigsten Hinweistafeln zweisprachig, trotz der Nähe zur Grenze und einer Vielzahl deutscher Besucher. Wie auch in Straßburg zeigt sich, dass von offizieller Seite keine gesteigerte Bereitschaft vorliegt, trotz einer Nähe zu Deutschland Beschriftungen auch in deutscher Sprache anzubieten. Dass es auch anders geht, sollte die lothringische Stadt Metz beweisen.

Donon (26.5)

Während die einen auf der anderen Seite des Bruchetals in Natzwiller Höllenqualen erlitten, nutzen andere Kriegsgefangene den auf 727 Metern gelegenen Dononpass zur Flucht aus Deutschland nach Frankreich. Dies ist einmal mehr ein Grund, warum wir – nach dem naturgemäß deprimierenden Besuch in Natzwiller – den Pass und den Aufstieg auf den 1007 Meter hohen Donon unbeschwert genießen konnten. Eine wohlverdiente Belohnung nach 80 Kilometern und über 1500 Höhenmetern.

Auch die Deutschen haben bis 1870 die hervorragende Sicht genossen. Eine auf Deutsch beschriftete Tafel zeigt verschiedene Orte im damaligen In- und Ausland an, und sie steht bis heute hier – eines der wenigen offenen Zeugnisse deutscher Herrschaft in der Region. Für Bismarck war der Donon besonders wichtig, denn hier vom Gipfel aus konnte er die nahe französische Grenze kontrollieren. Immer schon in der Geschichte war der Donon eine Grenzregion gewesen: über den Hauptkamm der Vorgen läuft die historische deutsch-französische Sprachgrenze, zu Zeiten des Kaiserreichs verlief hier die Grenze zwischen dem Deutschen Reich und Frankreich, und heute die zwischen dem Elsass und Lothringen. Ja richtig gelesen, denn Lothringen blieb mehrheitlich Französisch, lediglich das Moselland, die Region um Metz, war 1871-1914 Teil des Deutschen Reichs.

Die Grenze zwischen dem Elsass und Lothringen, auch wenn sie mittlerweile politisch der selben Region angehören, ist offenkundig. Im Elsass reiht sich ein herausgeputztes Fachwerkdorf an das Nächste, westlich der Vogesen kommen in den weiter versprengten Dörfern viele Fassaden herunter. Im Elsass bietet der Großraum Straßburg vielfältige Arbeitsplätze, in östlichen Lothringen dominiert die Landwirtschaft. Mit Nancy ist die nächste Großstadt 80-90 Kilometer entfernt. Man scheint sich wenig zu begegnen: Auf dem Gipfel des Donon trafen wir einen Elsässer, der am Fuße der Vogesen in Schirmeck lebt, und noch nie von dem Dorf gehört hat, in dem wir unsere Nacht verbringen sollten – obwohl dieser nur wenige Kilometer entfernt lag!

Das östliche Lothringen und Nancy (27-28.5)

Zwischen den Vogesen und Nancy kommt erstmal viel – … – Natur. Und dazwischen Reste von Kampfhandlungen im ersten Weltkrieg. In der Nähe des Col de La Chapelotte soll es noch Schützengräben geben (die wir aber nicht gefunden haben), dafür sahen wir aber vereinzelt noch Unterstände der Sapeurs Mineurs, die Tunnel aushoben und Minen legten, um ihren Feinden das Leben zur Hölle zu machen.

Nach Lunéville ändert sich das Bild – die Vororte von Nancy, entlang des Flusses Meurthe, sind industriell geprägt: gigantische Anlagen, die wirken, als entstammten ihre Grundmauern noch dem 19ten Jahrhundert, erstrecken sich an beiden Ufern. Industriesalze und andere Chemikalien werden zum Beispiel hier gefertigt. Die Peripherie steht in einem gewissen Kontrast zur Kernstadt Nancy mit ihrem überwiegend studentischem Publikum und ihrer teils prunkvollen Barock- oder verspielten Jugendstilarchitektur.

Mehr als 50000 Einwohner der ca. 260000 Einwohner des Großraum sind Studenten, und nirgendwo merkte man das besser als in der WG unserer Gastgeber – ein Wohnzimmer mit einer beträchtlichen Sammlung an leeren Craftbierflaschen, Sofas, Postkarten und linken Plakaten, in der uns Ambre und ihre Mitbewohner Ugo für eine Nacht beherbergten. Letzterer bekochte uns nicht nur mit einer feinen Pasta Aglio e Olio, sondern führte uns noch die die Stadt und klärte uns über ihre drei goldenen Zeitalter ihrer Geschichte auf. Jede von ihnen hinterließ bauliche Spuren in der Stadt.

Im Mittelalter war Lothringen mit der Hauptstadt Nancy eine der reichsten Regionen Europas, und anders als viele Regionen Frankreichs konnte es bis im 17. Jahrhundert seine Annexion verhindern. Zeugen dieser Zeit sind die massive Porte de la Craffe aus dem 13. und der Herzogspalast aus dem 15. Jahrhundert.

Im 18. Jahrhundert wurde das Herzogtum Lothringen zum Spielball der Großmächte Österreich und Frankreich. Österreich tauschte das nominell zu ihm gehörende Herzogtum gegen die Toskana, und der französische König ließ zunächst einen Marionettenkönig einsetzen: Stanislaus I. Leszczyński, König von Polen und Litauen, der soeben vertrieben worden war. Dieser kaschierte seine faktische Machtlosigkeit durch barocke Pracht: in Lunéville, 30 Kilometer vor Nancy, liess er – wie damals üblich – ein Schloss errichten, welches im Wesentlichen Versailles kopierte. In Nancy selbst liess er die mittelalterliche Alt- durch eine barocke Neustadt erweitern – im Zentrum die strikt symmetrische Place Stanislas mit Stanislassäule in der Mitte und vergoldete Gitter und Brunnen, daneben die runde Place de la Carrière. Verbunden sind die beiden durch eine Monumentale Sichtachse samt Triumphbogen. Dass es sich hierbei trotz offensichtlicher Machtlosigkeit um ein goldenes Zeitalter handelt, bestätigte auch die Unesco, in dem sie das barocke Ensemble ins Welterbe aufnahm.

Nach dem Tod Stanislaus‘ fiel Nancy – vertragsgemäss – an Frankreich. Deutlicher könnte die Machtlosigkeit des Herrschers von Frankreichs Gnaden kaum werden.

Anders als das 60 Kilometer nördliche Metz sollte Nancy nie deutsch werden. Ganz im Gegenteil, und vielleicht ist das der Grund für die große Rivalität der beiden großen Städte Lothringens. Während die Deutschen Metz nach dem deutsch-französischen Krieg 1871 zu einer Festung ausbauten und ein prunkvolles Gründerzeitviertel aus dem Boden stampften, wollten die schnell wiedererstarkten Franzosen nicht zurückstecken. Befeuert von den Gewinnen der Industrialisierung errichteten sie ebenfalls prunkvolle neue Stadtviertel und Fabrikantenvillen.

Vor allem aber sollte eine Kunstform in Nancy ihre kurze Blüte erfahren, die sich sonst nur in Metropolen wie Paris, Brüssel, Prag oder Wien auszubreiten vermochte – der Jugendstil. Zwischen 1900 und dem 1914 suchte ein Gruppe von Künstlern den starren Vorgaben, die auf historische Baustile zurückgingen, zu entziehen und etwas neues zu schaffen – daher der Französische Begriff Art Nouveau („neue Kunst“). Den geometrischen Proportionen setzen die Mitglieder der École de Nancy fliessende, oft an Pflanzen erinnernde Formen entgegen und benutzten neben Stein auch neue Materialien wie Stahl oder Holz. Zeugnisse des Art Nouveau finden sich in vielen europäischen Städten, aber immer nur verstreut – auch in Nancy, wenn hier auch etwas öfter. Grund war der erste Weltkrieg, der der noch jungen Kunstrichtung ein jähes Ende setzte. Es sollte nicht das erste Mal sein, dass wir die zerstörerische Kraft dieses Krieges zu spüren bekommen sollten.

Metz (28.-29.6)

Kommt man in Metz aus dem Bahnhof, an dessen Gestaltung kein anderer als Wilhelm II. persönlich mitgewirkt hat, so bietet sich dem Betrachter ein ungewöhnliches Bild: Deutsche Fahnen wehen einträchtig neben Französischen, und die Hinweistafeln überall in der Stadt sind konsequent mehrsprachig.

Im Hintergrund stehen Gründerzeitgebäude, wie sie auch in Berlin, München oder Hamburg stehen könnten – oder aber in der Straßburger Neustadt. Da sie von den Zerstörungen der Weltkriege weitgehend verschont blieben, sind gelten letztere und das Bahnhofsviertel in Metz als besterhaltene Ensembles der Gründerzeitarchitektur, dieses monumentalen, verschiedene Baustile bunt zusammen mischenden Stiles, mit dem die Deutschen ihre Städte im 19. Jahrhundert ausbauten.

Gerade für Metz nimmt dieser gute Zustand Wunder: Nach der Annexion 1871 wurde die Stadt wurde von den Deutschen als Festungsstadt sondergleichen ausgebaut. Nur 70 Kilometer westlich wurden in Verdun ganze Dörfer dem Erdboden gleichgemacht, während Metz heil blieb. Vielleicht lag es daran, dass Metz nie wirklich deutsch war. Bismarck wollte die Stadt vor allem aus militärstrategischen Gesichtspunkten. Metz, wie Toul und Verdun, gehörte zu den Städten, von denen es schon im späten Mittelalter hieß, dass sie „nicht deutscher Zunge waren“. Dies ist einer der Gründe, weswegen sie 1552 vom Heiligen Römischen Reich, das später ein Reich deutscher Nationen werden sollte, an das Königreich Frankreich abgetreten wurden.

Nur während der Zugehörigkeit zum Deutschen Reich hatte die Stadt eine deutschsprachige Bevölkerungsmehrheit, was aber vor allem an dem massiven Zuzug deutscher Besatzungssoldaten in die Festungsstadt lag. Sie sollte eine deutsche Sprachinsel bleiben. Trotz der massiven deutschen Militärpräsenz lief das Zusammenleben relativ harmonisch ab, da die Deutschen den frankophonen relativ viele Freiheiten ließen und Französisch als Unterrichtssprache weiterhin erlaubten. Und auch architektonisch fügen sich die französisch geprägte Altstadt mit ihren engen Gassen, ihren Fassaden aus gelbem Sandstein und ihrer farbenfrohen gotischen Kathedrale mit der Monumentalarchitektur der deutschen relativ harmonisch zusammen. Und das sogar obwohl Kaiser Wilhelm brachial eine protestantische Kirche auf eine Insel vor die katholisch geprägte Altstadt bauen ließ. Der Schönheit eines Spaziergangs an der Mosel, über ihre vielen Brücken und ihre erhaltene Altstadt tut sie keinen Abbruch.

Verdun (29-30.6)

Ungefähr 25 Kilometer vor Verdun stießen wir auf das erste Zeugnis eines der grausamsten und sinnlosesten Kapitel deutsch-französischer Geschichte. 25 Kilometer vor Verdun der erste Soldatenfriedhof, ein Deutscher. Einige Hundert der insgesamt dreihunderttausend Toten der Schlacht lagen da vor uns. Kreuze neben Grabsteinen für Soldaten jüdischen Glaubens. Es tut weh, wenn man weiß, dass die Deutschen ihre jüdischen Kollegen gut zwanzig Jahre später industriell töten ließen. Hier liegen sie noch zusammen, einige im Tod, einig im Kampf für das Vaterland.

Es war ein sinnloser Kampf. General Falkenhayns Ziel war es, das als Ersatz für Metz zur Festungsstadt ausgebaute Verdun zu erobern. Nicht weil es militärisch so relevant gewesen wäre. Sondern einzig für den psychologischen Vorteil, Verdun erobert zu haben, in der Hoffnung, so den französischen Kampfesmut brechen zu können.

Wie militärisch irrelevant Verdun war, zeigt sich darin, dass die Franzosen das riesige Fort Douaumont, das eingegraben unter der Erde bis zu 3000 Soldaten Unterschlupf zu bieten vermochte, den Deutschen fast kampflos überließen. Vor dem Krieg waren auf deutscher und auf französischer Seite Festungsanlagen ungeahnter Größe gebaut worden, doch die Franzosen erkannten nach dem Vormarsch der Deutschen in Belgien, wie leicht von moderner Artillerie zusammengeschossen werden konnten. Von den Franzosen verschmäht, wurde Douaumont mehrere Monate lang Rückzugorts der Deutschen Soldaten, wenn sie nicht in den Schützengräben vor sich hin vegetierten oder im Granatenhagel um ihr Leben bangen mussten. Tragödien spielten sich hier ab, als im Mai 1916 eine Explosion im Inneren mehrere Hundert Soldaten tötete. Oder als im Oktober die deutsche Besatzung unter schwerstem Artilleriefeuer zur Aufgabe gezwungen wurde.

.

10 Monaten lang, von Februar bis Dezember 1916, kämpften Deutsche und Franzosen um wenige hundert Meter. Von Norden marschierten die Deutschen auf das im Talkessel gelegene Verdun zu. Auf einer Hügelkuppel ungefähr zehn Kilometer nördlich von Verdun stellten sich die Franzosen entgegen. Um sich vorzustellen, wie es zugegangen sein muss, reicht es, einem Zeitgenossen zu lauschen: „Sobald aus den Geschützen ein Wirbel aus Flammen und Rauch gen Himmel schoss, vibrierte der Boden. Riesige Rauchwolken stiegen nach oben. Staub und Teile flogen durch die Luft. Die Infanterie war in Deckung gegangen, es sprachen nur noch die Artillerie-Geschütze, es kam zu Einschlägen, Soldaten wurden getroffen, Soldaten wurden getroffen, zerfetzt, Körperteile durch die Luft geschleudert. Erde flog auf, die gesamte Landschaft wurde aufgewühlt“.

Wie sinnlos und wie Brutal die Schlacht war, lässt sich am Dorf Fleury aufzeigen. 16 Mal wechselte die Kontrolle über das Dorf, bevor es im Mai unter dem Granatenhagel vollständig dem Erdboden gleich gemacht wurde. Danach wurde es, wie acht andere Dörfer in der Gegend, aufgegeben. Bis heute sollte man nicht von den Wegen gehen, da immer noch Kampfmittel herumliegen. Bis heute kann man Granatsplitter finden – so viele, dass man Gastgeber mir sogar einen schenkte. Bis heute sieht man die Granattrichter, die die Gegend in eine Mondlandschaft verwandelt hatten.

Nicht mal zwei Kilometer entfernt weicht die Mondlandschaft einem gepflegtem Rasen mit sattem Grün. Hier befindet sich der größte französische Soldatenfriedhof. Dahinter das Beinhaus von Douaumont, unter dem die Gebeine tausender Gefallener aufbewahrt sind, Deutscher und Franzosen – vor dem Tod sind sie alle gleich.

Als das Beinhaus 1932 eröffnet wurde, zeigte sich, dass auf beiden Seiten die Lektion noch nicht gelernt wurde. Das Beinhaus hat die Form eines Schwertes, welches bis zum Griff in den Boden gerammt wurde. Es sollte einen weiteren Weltkrieg brauchen, bis Deutschland und Frankreich sich aussöhnten, und weitere 39 Jahre, bis 1984 ein deutscher und ein französischer Regierungschef hier gemeinsam Kränze niederlegten. Heute bezeichnet sich Verdun als Stadt des Friedens, und dennoch sind bis heute, wie Jean-Paul, unserer Gastgeber, treffend feststellte, die Straßen vor allem nach französischen Weltkriegsgenerälen benannt. Nur einer Fehlt: der „Held von Verdun“, der später mit den Nazi kollaborieren und die französischen Juden an die Nazis ausliefern sollte.

Die Mühle von Rouvres

Wie sehr die Schlacht die Region um Verdun in Beschlag nahm, lässt sich auch an einem Ort feststellen, wie er idyllischer nicht sein könnte. Ungefährr zwanzig Kilometer von der Hügelkuppe von Douaumont steht ein Bauernhaus inmitten von Feldern, nur am Horizont sind die Kirchtürme des nahen Dorfes Rouvres-en-Woëvre zu sehen. So ungefähr muss es vor dem Krieg hier auch schon ausgesehen haben – bis die Deutschen das Dorf Rouvres zerstörten und die Franzosen es wieder aufbauten.

Hier, am Bauernhaus, dessen älteste Teile aus dem 14. Jahrhundert stammen, und dessen Decken von massiven Holzbalken getragen wurden, wurde nichts zerstört. Ganz im Gegenteil. Hier bauten die Deutschen. Eine Villa für den General, einen Bahnhof, von dem zwar keine Gleise, aber noch ein alter Wagon übrig sind. Fünfhundert Soldaten sollen hier gewesen sein. Auf den Schlachtfeldern bekommt man eine Vorstellung, wie die Soldaten gestorben sind. Hier bekommt man eine, wie sie gelebt haben. Das kleine, hauseigene Museum hat eine reichhaltige Sammlung an Flaschen, die hier gefunden wurden… Sogar einen Friseursalon und ein Friseurhaus haben die Deutschen gebaut. Die Besitzerin schwärmt von der Arbeit der Deutschen.

Die Besitzerin, das ist Camille. Ihre Eltern haben das Grundstück gekauft, sie führte es mit ihrem Bruder und dessen Freundin weiter. Sie empfing und und kochte uns ein Essen, dessen Zutaten sie fast alle selbst anbaute. Der Salat, die Eier für das Omelette und die Mayonnaise, die Kräuter im Dressing, der Tee und der Schnaps danach – alles das entstammte dem eigenen Garten. Nur den wilden Spargel, den hat sie im Wald gepflückt. Sie hat die Welt bereist, doch nun lebt sie hier, ohne Kühlschrank, ohne Spülmaschine, in einem Haus, das man sonst nur so im Freilandmuseum sieht. Hauptberuflich unterrichtet sie in Verdun Französisch für Ausländer, nebenbei betreibt sie ihren Bauernhof, richtet das riesige Haus wieder her und empfängt regelmäßig kostenlos Gäste wie uns. Sie war die letzte Couchsurfing-Gastgeberin auf unserer Radtour, und wahrscheinlich diejenige, die mich am nachhaltigsten beeindruckt hat.

Es ging zur letzten Etappe unserer Radtour. In Verdun konnte man studieren, was der Krieg mit der Region angestellt hat. Hundert Kilometer entfernt, siebzig von der Mühle von Rouvres, zeigt sich dagegen, wie sehr Europa vom Frieden profitieren kann.

Luxemburg (31.5-2.6)

Wohl kein Land hat den europäischen Gedanken so sehr verinnerlicht wie Luxemburg. Man muss sich nur die Sprachen anschauen: Amtssprachen sind Deutsch, Französisch und Luxemburgisch. In der Schule wird zunächst auf Deutsch, dann auf Französisch unterrichtet. Die Gesetze sind auf Französisch, der Polizeibericht auf Deutsch, die Verhandlung auch gerne auf Luxemburgisch. Wenn im luxemburgischen Radio in Interview auf Deutsch oder Französisch geführt wird, so wird das nicht übersetzt. Die meisten offiziellen Anschriften sind auf Französisch, Straßennamen zweisprachig Luxemburgisch-Französisch. Praktisch jeder Luxemburger ist spricht Deutsch, Französisch UND Luxemburgisch. Nur gibt es gar nicht so viele Luxemburger – noch nicht mal im eigenen Land. Zwar hört man Luxemburgisch durchaus in den Straßen der Stadt Luxemburg, da die Stadt aber einen Ausländeranteil von über 50 % hat, hört man fast genauso oft Deutsch, Französisch oder Englisch sowie manchmal Portugiesisch – nach dem Krieg kamen sehr viele portugiesische Gastarbeiter. Die Mehrsprachigkeit ist ein Trumpf für Luxemburgs Wirtschaft, da für alle wichtigen Sprachen Europas schnell Sprecher aufgetrieben werden können. Für internationale Konzerne wahrscheinlich ist das wohl ähnlich wichtig wie die niedrigen Steuern. Und dann ist natürlich noch die EU.

Wie kein anderes Land profitiert Luxemburg von ihr – von der Arbeitsnehmerfreizügikeit, weil es ganz genau weiß, dass es seinen Arbeitskräftebedarf nicht alleine decken kann. Von den offenen Grenzen, über die Tausende, gar Hunderttausende täglich aus den deutlich günstigeren Nachbarländern Belgien, Frankreich und Deutschland ermöglicht. Natürlich profitieren auch die zahlreichen Banken von der Offenheit des EU-Marktes, um von hier aus allerlei – mitunter zwielichtige -Geschäfte zu betreiben.

Genauso profitiert Luxemburg von den vielen EU-Institutionen in seiner Hauptstadt: allen voran der Europäische Gerichtshof, aber auch von der europäischen Investitionsbank, dem europäischen Statistikamt und den Zweigstellen von Europäischer Kommission und Europäischem Parlament. Sie schaffen ungefähr 13000 gut bezahlte Jobs, und das in einer Stadt, die nur 116000 Einwohner hat. Es sind so viele EU-Mitarbeiter, dass die EU eigene Schulen geschaffen hat, an denen die Kinder mehrsprachig unterrichtet werden, von Lehrern aus allen Mitgliedsländern nach einem transnationalen Lehrplan. 14 dieser Schulen gibt es in der EU, davon zwei in Luxemburg. In einer arbeitet Stefan, ein Deutscher, der mittlerweile auch die luxemburgische Staatsbürgerschaft angenommen hat, und neben Deutsch, Englisch, Französisch und Luxemburgisch auch Spanisch spricht. Er hat uns insgesamt vier Nächte beherbergt, uns mit Frühstück und Kaffee versorgt und in die Welt Luxemburger Pianokneipen und Würstchenstände eingeführt. Davon abgesehen zeigte er uns, wo man Kniddelen mat Speck (eine Art dicke Spätzle in Sahnesoße und Speck), Gromperekichelcher (Kartoffelpuffer) oder Pastéitchen (Blätterteigpasteten mit Hähnchen und Champignons) verköstigen kann – Luxemburger Klassiker also – und erfolgreich davor bewahrt, das Industriebier von Bofferding zu trinken. Dafür an dieser Stelle noch mal ausdrücklichen Dank!

Am meisten sollte das kleine Luxemburg aber vom europäischen Gedanken profitieren, weil es ihm Frieden garantiert. Luxemburg war von Anfang an als Festungsstadt konzipiert, weil es immer schon im Einflussbereich verschiedener Mächte lag, die Ihren Einfluss auch mit Krieg durchzusetzen gedacht. Es gehörte zu dem spanischen Niederlanden, unter Ludwig dem XIV wurde es eingenommen und befestigt, an Österreich weitergeben und fand sich im 19. Jahrhundert als Festung des Deutschen Bundes mit Preußischer Besatzung wieder. Wenn man heute durch die grünen Schleifen des Petrusstales läuft, so erahnt man, warum gerade hier eine Festung errichtet wurde: Schroffe Felsen ragen steil empor, und da die historische Altstadt von drei Seiten von Felsen geschützt ist, wird sie auch das Gibraltar des Nordens genannt. Jede Besatzungsmacht fügte Mauern, Tunnel, Forts und Türmchen hinzu, dessen Reste heute ein pittoreskes Bild abgeben. Kilometerlange Gänge laufen durch die Festungsanlagen auf beiden Seiten des Alzettetales. Jahrhundertelang vermochte niemand diese Festung zu erobern, auch Napoléons Truppen auch nicht. Sie lösten die Aufgabe aber wesentlich eleganter: Sie hungerten die Festung aus, bis ihre Besatzer kapitulieren mussten. Es sollte sich zum ersten Mal zeigen, dass das kleine Luxemburg nur Spielball seiner mächtigen Nachbarn sein konnte.

Diesem Umstand verdankt Luxemburg paradoxerweise seine Unabhängigkeit: Im Londoner Vertrag stimmte es zu, dass seine Festung geschleift werden würde, und gegen das Versprechen der immer währenden Neutralität vermochte Luxemburg unabhängig zu bleiben. Über 15 Jahre dauerte es, die gigantischen Festungsanlagen zu zerstören. Luxemburg wurde unabhängig, aber immer wieder Spielball. Im Motto „Mir wëlle bleiwe wat mir sinn“ steckt also auch eine ganze Menge Trotz. In beiden Weltkriegen wurde Luxemburg von den Deutschen überrannt, vor allem im Zweiten Weltkrieg versuchten die Deutschen die jahrhundertealte Dreisprachigkeit zu verdrängen. Das Luxemburgische war verpönt, das Französische verboten.

Nach dem Krieg ergriffen die Luxemburger die Chance der europäischen Einigung für sich. Sie wissen bis heute, dass ihr Wohlstand nur auf der EU basiert. Und so habe ich noch nirgendwo KFZ-Kennzeichen gesehen, auf denen so breit die EU-Flagge prangt wie bei manchen in Luxemburg.

Mit der EU stehen die Luxemburger in einem gewissen Spannungsverhältnis, denn einerseits wollen sie gute Europäer sein, andererseits wollen sie auch nicht ihren Reichtum gefährden. Ihre niedrigen Steuern und ihre Bankengeschäfte sind immer wieder Gegenstand für Konflikte mit ihren europäischen Partnern. Im Moment erfreuen sich die Luxemburger eines Dekadenz grenzenden Reichtums: die Grundstückspreise bewegen sich auf einem Niveau mit denen in Paris (das schon ohne Vortorte zwanzig mal so groß ist), Nobelkarossen reihen sich an Nobelkarossen, die Fassaden der Altstadt sind herausgeputzt, als seien sie gestern renoviert werden und allepaar Minuten steigt ein Flieger über der Stadt gen Himmel, um die Bewohner der Stadt zu innereuropäischen Zielen zu befördern. Der Spottname „Luxusburg“ könnte kam angemessener sein.

Dennoch, wenn der Luxemburger Reichtum manchem dekadent erscheinen mag, so zeigt die Wandlung von Luxemburg vom armen Bauern- zum reichen Dienstleistungsstaat, wie viel man mit einer Mischung aus Offenheit, internationaler Kooperation und liberaler Einwanderungspolitik erreichen kann. Die Gaulands und Le Pens sollten mal einen Blick über ihre Landesgrenze werfen!

Trier (3.6)

Eine florierende Stadt, strategisch gut gelegen, Sitz politischer Institutionen – die Rede ist nicht von Luxemburg, und die Rede ist nicht von der Gegenwart. Die Rede ist von Trier, in das wir nach sechs Tagen Radtour einen Ausflug mit dem Zug machten.

Im späteren dritten Jahrhundert war Trier die Hauptstadt der gallischen Präfektur, die vom Heutigen Südwestdeutschland über Gallien und Spanien bis nach Nordafrika reichte. Kurze Zeit später ließ Kaiser Konstantin sich hier nieder. Er ließ eine gigantische Palastaula bauen, deren Ausmaße bis heute beeindrucken, genauso wie die Kaiserthermen. Diese wurden aber nicht fertiggestellt, da Konstantin entschied, die nach ihm benannte Stadt Konstantinopel zur seiner Hauptstadt zu machen. Unter seinen Nachfolgern wurde Trier kurze Zeit noch mal Nachfolger. Obgleich durch die Lage im Hinterland der Rheingrenze geschützt, vermochte sich die Stadt nicht mehr den einfallenden Germanen zu widersetzen. Wieder und wieder in seiner Geschichte sollte Trier zerstört werden. Wieder zeigt sich das Gryphius’sche Diktum: Was dieser heute baut/ reist jener morgen ein: Wo itzund Städte stehn/ wird eine Wiesen seyn/, dem man erst nach dem zweiten Weltkrieg in Westeuropa ein Ende zu setzen vermochte.

Zerstörung und Aufbau ziehen sich auch durch die lange Geschichte Triers, nur die Brücke über die Mosel, die schon die Römer bauten, bleibt bis heute bestehen. Ansonsten wird, egal ob im Krieg oder Frieden, hier besonders oft eingerissen, was vorher aufgebaut wurde. Die Porta Nigra, Wahrzeichen der Stadt, wurde im Mittelalter vom Stadttor in eine Kirche umgebaut (und dann wieder zurück). Im Trierer Dom hat fast jeder Baustil von den Römern bis zum Barock Spuren hinterlassen. Teile der Konstantinsbasilika wurden eingerissen, um das Kurfürstliche Palais zu errichten, dann als unter preußischer Besatzung als protestantische Kirche wieder aufgebaut (sehr zum Missfallen der katholischen Bevölkerung), im Weltkrieg zerstört und in protestantischer Schlichtheit wieder errichtet. Man geht davon aus, dass schon Konstantin so monumental-schlicht gebaut haben soll. So könnte man meinen, der Kreis schließe sich. Dennoch: trotz der all der historischen Bauten aller Epochen in Trier, so bleiben doch in Deutschland viel deutlicher als in Frankreich oder Luxemburg die Narben des zweitrn Weltkrieges zu sehen.

Wäre man zynisch, so könnte man sagen, deutsche Städte erkennt man vor allem an den Bausünden in den Innenstädten. Tatsächlich war Trier die einzige deutsche Stadt, die wir auf der Reise durch die drei Länder besichtigt haben, aber während Straßburg, Nancy, Metz, Luxemburg und natürlich auch Paris geschlossene historische Stadtbilder haben, so sieht man die Bomben auch in Trier bis heute. Moderne Kaufhäuser mit grauer Betonarchitektur stehen in unmittelbarer Nähe zum Hauptmarkt, wo zwar allerlei historische Bausubstanz erhalten ist, aber durch « schöpferische » Denkmalpflege ein Ensemble verschiedenster Stile entstanden ist, das so in Wahrheit nie Bestand hatte.

Vielleicht ist das aber auch etwas pingelig, denn hübscher als die vielen seelenlos wiederaufgebauten Nachkriegsstädte ist Trier in jedem Fall. Reich ist es mittlerweile auch, vor allem durch die Nähe zu Luxemburg, in das Tausende jeden Tag pendeln. Die Grundstückspreise gehören zu den am schnellsten Steigenden in Deutschland. Man kann es verstehen. Schön ist es hier. Und sei es nur, um in der Weinstube zu sitzen, mit Blick auf dem Domturm, und dennoch im Grünen, und einen Moselwein zu trinken.

Schlusswort

In der Geographie hat sich der Begriff der « Banane » für die am dichtesten vesiedelte Region Europas herausgebildet – sie geht von London, über die Niederlande, Belgien, das Rheinland, Ostfrankreich, die Schweiz und Süddeutschland bis nach Norditalien. Alle sechs Gründungsmitglieder der EU liegen zumindest teilweise in dieser Zone. Das Gebiet um Straßburg, Nancy, Metz, Luxemburg und Trier liegt wiederum in der Mitte dieser Banane. Hier befinden sich die Schaltzentralen der EU. Man kann wohl mit Fug und Recht vom Herzen Europas sprechen.

Diese drei Länder haben wir mit dem Rad und dem Zug bereist. Sechs mal haben wir, ohne argwöhnisch kontrolliert zu werden, Grenzen überquert, wo früher Kriege geführt wurden. Ich weiß nicht, ob überhaupt jemand bis hierhin gelesen hat, aber ich hoffe, dass klar geworden ist, wie sehr wie alle von dem Friedensprojekt EU profitieren, auch und gerade weil es sich längst über ein reines Friedensprojekt hinaus entwickelt hat. Jeder Pendler in Straßburg oder Luxemburg wird das bestätigen können. Und er wird wissen dass gerade in Zeiten, in denen China , Russland und die USA ihre Interessen immer kompromissloser durchsetzen, 28 einzelne Staaten wenig ausrichten können.

Zum Abschluss gebührt natürlich ein Dank an alle unsere Gastgeber, dank der wir in zwei Wochen in Straßburg, Nancy, Metz, Belleville-sur-Meuse, Rouvres, Luxemburg und am Ende Saint-Denis bei Paris nur eine Nacht im Hotel verbringen mussten. Und die uns mit wertvollen Tipps geholfen, mit ihrer Gesellschaft beglückt und oft genug mit tollem Essen verwöhnt haben. Merci Geoffroy, Maryse, Ugo et Ambre, Nicolas, Camille, Stefan et Clément!

Und natürlich ein großes Danke an Michi, dass du mich zwei Wochen lang ausgehalten hast, meine historische Litanei und meine herausspringende Ketten genauso wie meine Ungehaltenheit über unfähige Menschen am Schalter der CFL oder irgendwelche Typen, die viel zu laut im Bus reden. Für die Einladung in Luxemburg! Dafür, dass einfach alles geklappt hat!  Danke, dass du dabei warst! Ich hoffe, wir ziehen mal wieder los!

Danke, dass du dabei warst! Ich hoffe, wir ziehen mal wieder los!